【シンガポール/全8業界別】2025年総括&2026年の展望レポート

この度、シンガポールに関心のある日系企業や投資家の皆様向けに、

【シンガポール/8業界別】2025年総括&2026年の展望レポートを発行いたしました。

本レポートを読むことで次のメリットを享受できます。

・全8業界の濃密なレポート内容

・各業界のトレンドを貴重な現場の生の声として捉えることができます

・2026年のシンガポール市場における成長を加速させるための洞察を得られます

2025年12月31日までの期間限定で無料でダウンロード可能ですので、

ぜひお気軽にダウンロードください。

【シンガポール/全8業界別】2025年総括&2026年の展望レポートとは

本レポートではシンガポールの各業界における長年の事業経験のある専門家の協力のもと、

2025年シンガポールの各8業界の動向を総括し、2026年に向けた展望を示します。

このレポートでは、各業界ごと数字や事例やトレンドを挙げながら、

2025年のマーケット状況と課題を明確にするとともに、2026年に向けた展望を提供します。

今後の戦略を描くための指針として、シンガポールに関心のある企業や投資家にとって

有益な情報をお届けできることを目指しています。

目次:

1 法務・コンプライアンス

2 新規進出トレンド・労働許可証

3 労務管理と労働法規制対応

4 会計(経理・財務管理)・税務(税金・税法対応)

5 不動産(契約・運用・管理)

6 人事評価(人事制度・仕組み)

7 人材採用戦略と賃金動向

8 次の展開国ベトナム

本レポート企画・編集者

PandaTest安済

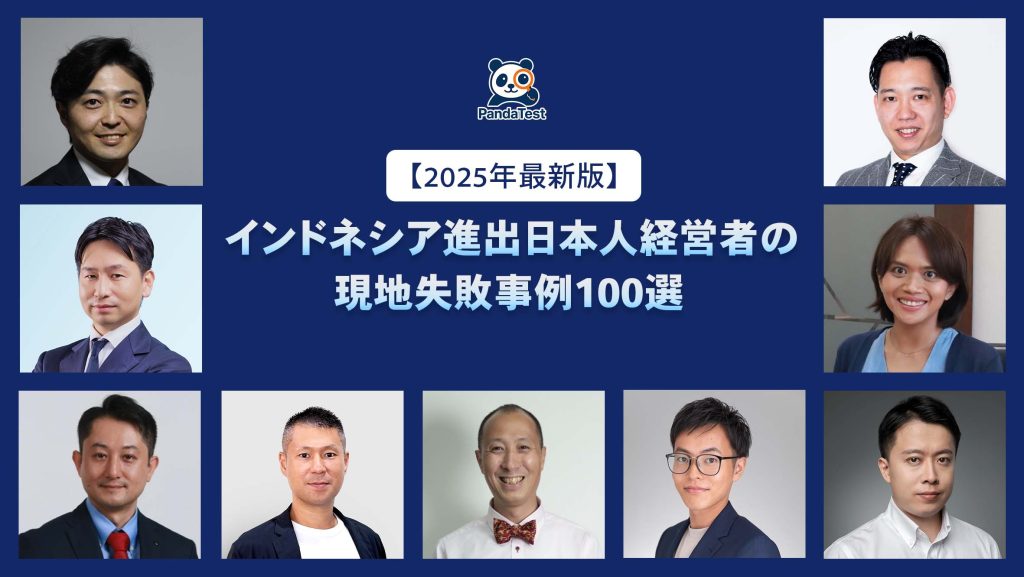

各業界レポート執筆者紹介

法務・コンプライアンス

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

パートナー弁護士

長田 真理子

2009年弁護士登録。2008年東京大学法科大学院(法務博士(専門職))修了。

2018年よりシンガポールに駐在し、幅広いシンガポール関連法務について対応した経験を有しています。

新規進出トレンド・労働許可証

Global Gateway Advisors(GGA)

代表取締役

日本公認会計士/公認企業価値算定士 FMVA/Employment Agent (KAH)

山下 英男

中央大学卒業後、KPMGあずさ監査法人にて国際金融監査・アドバイザリー業務に従事。

2017年よりGGAに参画し、M&A、政府折衝、地域統括会社設立、新規進出など、

ASEANにおける多岐にわたるコーポレートアクションをサポート。

マレーシア商社・インドネシア工場のCFO経験を持ち、ASEANイノベーションJSIP編集委員も兼務。

労務管理と労働法規制対応

Human Technologies Singapore

Director

横田 正裕

株式会社インターコム、弥生株式会社を経て、2020年に株式会社ヒューマンテクノロジーズに入社。

一貫してSaaSの法人営業に従事。日本でシェアNo.1のクラウド勤怠管理システム「KING OF TIME」をシンガポール、タイで提供する。

経営者、駐在員が本業に専念できる、海外向けの手厚いコンサルティングサービスが強み。

会計(経理・財務管理)・税務(税金・税法対応)

Advisory Service Singapore Pte.Ltd.(愛宕山総合会計事務所シンガポールオフィス)

代表 公認会計士・税理士

相川聡志

新日本監査法人を2008年に退所し、愛宕山総合会計事務所を独立開業。

2012年よりシンガポールとタイ・バンコクに会計事務所を開設。

日本・シンガポール・タイの会計税務を一人で提供できる唯一の公認会計士・税理士。

多くの日系企業のASEAN進出や富裕層のシンガポール・タイ移住をサポート。

2025年に施行されたCSP法に完全対応し、法人設立・会計税務・秘書役・ノミニー・住所貸等を適法に提供。

不動産分野

Tokio Property Services Pte Ltd (東京不動産)

代表取締役社長

高野 徹

東京不動産はシンガポール設立40年強、野村不動産グループの不動産仲介業者です。

シンガポール、ジャカルタをベースに、賃貸物件仲介(住宅、オフィス、倉庫・工場、リテール・店舗、サービスアパート)、

賃貸管理業務や不動産投資まで幅広く対応しています。東南アジア各国へのインバウンド、アウトバウンド双方の活発化を目指し、

日系企業様のお取引実績No.1として長年に渡りご愛顧頂いております。

人事評価(人事制度・仕組み)

ICMG Holdings Pte. Ltd.

HR Consultant, Head of ICMG Group HR

猪砂 雄介(Yusuke Inosako)

新卒で総合商社に入社して以来、一貫して組織・人に関わる領域に従事。

総合商社では職能ベースの人事制度から職務等級制度に切り替える大規模人事制度改訂に携わり、主に給与・賞与・年金制度の改革を主導。

シンガポールに拠点を移した後、組織人事コンサルティング領域で東南アジア日系企業の人事戦略や人事制度の整備をサポートしてきた。

ICMG Groupでは、コンサルティング に加えてシンガポール及び東京の社内HRをリード。

人材採用戦略と賃金動向

Good Job Creations (Singapore) Pte Ltd

Managing Director

芝崎 公哉

2013年よりGood job Creations社にて、ローカル求職者へのキャリアコンサルティング、

法人営業、チームマネジメントを経験し、2018年に同社代表に就任。

海外で働くプロ経営者として、従業員30名から80名、年商3億から40億への事業拡大、コロナ禍の立ち回りなどを経験。

現在は、香港・ドバイ・オーストラリア・アメリカでの事業拡大に注力している。

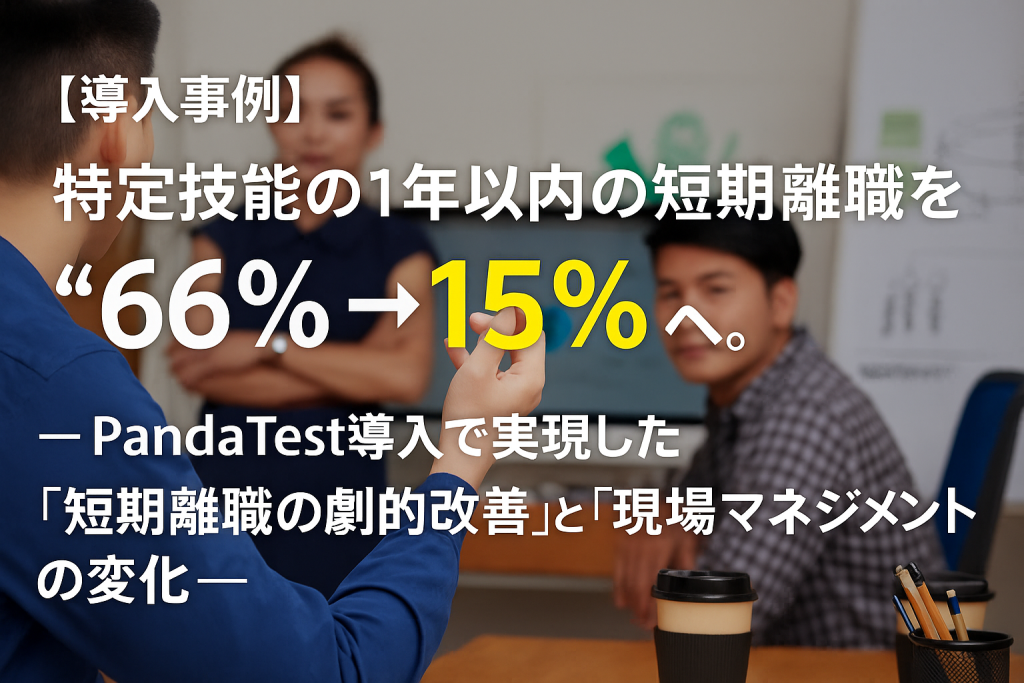

次の展開国ベトナム

PandaTest

開発者

安済 彰

学生起業、DMM.comを経て東南アジアにて起業、人材紹介事業からスタートし累計1,000社様ご支援。

2023年からオンライン適性検査を開始し東南アジアにて100社以上が導入し2万人が受験中。

問い合わせ方法

下記のフォームからお問い合わせ頂ければ、1営業日以内にご連絡いたします。

※恐れ入りますが進出支援ならびに関連コンサル会社様は今回はご希望に沿えません

※登録頂いた個人情報は各執筆者にのみ共有されます

資料ダウンロードは下記フォームからお願いいたします

![[18/1 – Thứ Năm – 12:00] GIẢM TỶ LỆ NGHỈ VIỆC SỚM – TÌM HIỂU CÁCH SÀNG LỌC ỨNG VIÊN THÔNG QUA BÀI TEST TÍNH CÁCH](https://info.pandatest.asia/wp-content/uploads/2024/01/web-banner-4-640x360.png)