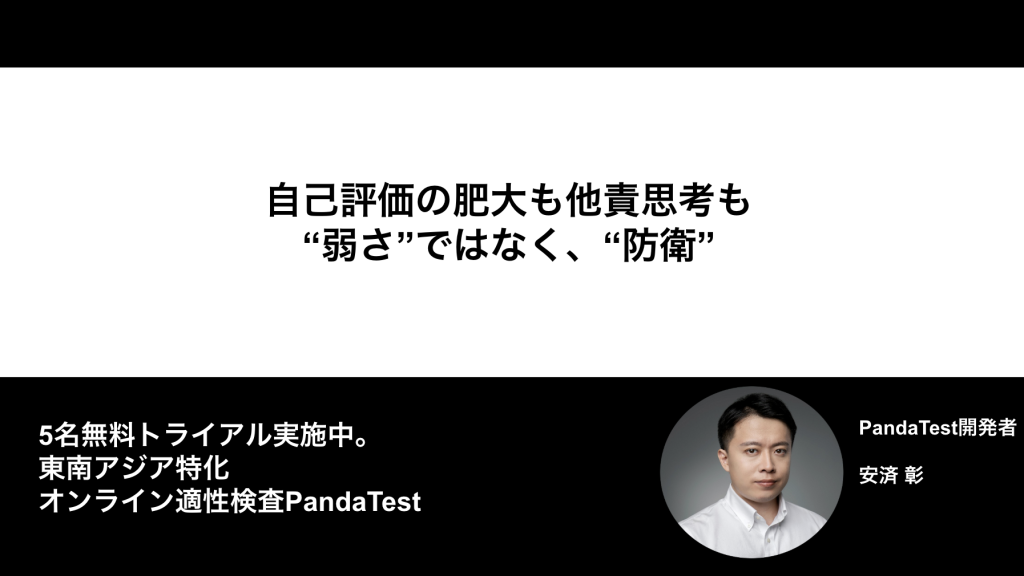

自己評価の肥大も他責思考も “弱さ”ではなく、“防衛”

適性検査サービスを東南アジアでしているため、

日々、人の「性格」について考えることが多くあります。

特に面接や組織マネジメントの現場では「自己中心的だ」「責任感がない」「自信過剰だ」といった点が

着目されやすく、実際に企業の悩みの種とも言えます。

PandaTest内にもそれらを評価する項目がありますが、

2万人の統計分析をしてもハイパフォーマーとローパフォーマーにおいて有意な差が見られました。

当たり前と言えば当たり前なので火を見るより明らかなのですが、

責任感がなくて自己中心的な人材が活躍できるわけがありません。

ただ、それはあたかもその人の“本質的な個性”であるかのように

扱ってしまいがちな点には注意が必要です。

近年の心理学では、「性格は個人の特性というより、

その人が環境に適応するために選び取った戦略の結果である」という視点が注目されています。

この考え方に基づくと、性格とは“個人が生き抜くために必要だった選択の積み重ね”であり、

単なる「良い・悪い」で語れるものではないとも言えます。

(PandaTestは、マネジメントする側として組織内においては良し悪しは生じるという立場を取っています)

では、この視点をベトナムという社会に当てはめたとき、

なぜ「他責思考」や「自己評価の過剰」が多く見られるのでしょうか?

※多いというか、正しくはバラツキが多いということです

※当然日本人にもいるのですが、全体的には中央値に寄ったデータになります

本記事では、「他責思考」「自己評価の肥大」という2つの傾向について、

ベトナム社会の背景と照らし合わせながら深掘りしていきます。

まず結論としては、

・過去の環境においてそれが“必要だった”ため生まれた他責思考

・自尊心を守る“防衛機制”としての自己評価の肥大

自己評価の肥大も他責思考も“弱さ”ではなく、“防衛”。

必ずしも悪意があるわけではなく、「そうしなければ心が壊れてしまっていた」 「そうすることで自分を守ってきた」という理由が考えられます。

そのような性格は、なぜ必要だったのか?

過去の環境においてそれが“必要だった”ため生まれた他責思考

1. 過度に批判される環境で育った

小さなミスでも強く責められるような家庭や学校で育った場合、自分を守るために「自分のせいではない」と思う癖がつきます。

他責にすることで、自尊心の崩壊や心理的なダメージを防ごうとしたわけです。

わかりやすい例で言うと、毒親に育てられた子供です。

2. 責任を取ることにリスクが大きすぎた環境

例えば、何かトラブルがあると過剰な罰や制裁が与えられるような職場や家庭では、「自分の責任です」と認めることは命取りになります。

したがって、他責のスタイルが“生存戦略”として合理的だったとも言えます。

わかりやすい例で言うと、北朝鮮の朝鮮労働党の役人だっとして、

自責にした時点でとんでもないことになりそうですよね。

3. 努力や反省が報われなかった経験

「反省しても、努力しても改善されない」「自分が悪いと認めても状況が良くならない」といった経験が重なると、

「自分を責めても意味がない」という学習が起きます。その結果として、無意識に他責的になることもあります。

これは多くの職場でも起こりそうです。

4. 周囲が他責的だった環境

親や上司、周囲の人が常に他人のせいにしていた環境にいると、それが「普通のコミュニケーション」だと学習します。

つまり、モデリング(観察学習)による他責スタイルの獲得です。

私は幸い幼少期からこういう環境にいたことがないのですが、こういう世界線もありえます。

自尊心を守る“防衛機制”としての自己評価の肥大

1. 自尊心を守る“防衛機制”としての自己評価の肥大

強い劣等感や無力感にさらされてきた人ほど、自分を守るために「自分はすごい」と思い込むことでバランスを取ろうとすることがあります。

これは心理学でいう「反動形成」や「自己愛的防衛」に近い状態です。

例えば、親や教師にずっと「お前はダメだ」と言われて育ったたり、他人と比較され続けてきたなんてことです。

兄弟で比較されて劣等感が醸成されるなんてことはありますね。

だからこそ、自分の内面では「自分には価値がある」と強く信じる必要があ流ということです。

2. 現実検討力の発達機会を奪われてきた

フィードバックが乏しい、あるいは過度に賞賛されるような環境(例:家庭で何をしても「すごい」と言われ続けた)では、

自己評価と客観的評価のすり合わせが起きません。結果として、現実検討能力が育たないため、自己評価と他者評価に乖離が生まれます。

これはベトナムの子供へのコミュニケーションで感じます。

愛ゆえのだとは思うのですが、よく面食らいます。

3. 失敗を認めることが「許されない」環境で生きてきた

1と近いのですが、自己評価を下げること=失敗を認めること、はその人にとって「生存の脅威」だった可能性があります。

例えば完璧主義の親のもとで、ちょっとのミスも否定されたり、自分を下げると、家庭内や職場での地位が危うくなる環境にいたなどです。

そのため、高い自己評価を保ち続けることが、アイデンティティの防衛そのものだったとも言えます。

自己評価を下げること=失敗を認めること=生存の脅威だというのは職場でも散見されます。

何かを指摘された時に、「でも〜」から始まるのがサインです。

4. 「自己愛性パーソナリティ傾向」も視野に

ここまでの要因に加えて、もし極端な自己評価の誇張が日常的で、他者への共感が乏しい傾向がある場合は

、「自己愛性パーソナリティ(Narcissistic Personality)」的な傾向も疑われます。

これは単なる性格というより、深層の心理的傷(愛情不足、見捨てられ不安など)から派生する構造的な特性です。

そのような性格が形成されやすい社会的要因

「他責思考」が形成されやすい社会的要因

1. 強い上下関係と年功序列文化(ヒエラルキー文化)

* 年上・上司に対しては異を唱えにくい文化が根強い

* 「自分の意見を言っても変わらない」「責任を取ると損をする」という学習が起こりやすい

* 結果として、「自分の責任ではない」と思考する方が安全

→つまり 他責思考がリスク回避の手段として合理的ということです。

2. 失敗に対して寛容でない教育・職場文化

* 学校や職場での失敗が個人攻撃に繋がりやすく、再起の機会が乏しい

* 成果主義よりも“面子”や“体裁”を重視する場面が多い

→ 自分の非を認める=評価・信用を大きく失うリスク

→ 自己防衛として「他の要因」を探す傾向が強まります

3. 評価や責任の基準が曖昧な組織構造

* 多くの中小企業や政府系機関では、役割分担や評価指標が明確でないように見えます

* 「誰がどこまで責任を負うか」が不明確なため、責任のなすりつけが起こりやすいです

→ 曖昧な責任構造=責任回避の文化を生みやすいです

4. 集団主義と“恥”の文化

* 他人の目を非常に気にする「恥の文化」が根強い

* 個人の失敗=家族や集団の評価にもつながると考える傾向

→ 自分を責めることが、家族・組織への悪影響になるとの認知

→他人の目を非常に気にするというのは、日本人の私は当初そんなことないだろうと思っていましたが、

ベトナム人と結婚しベトナム社会に入っていけばいくほど感じます。

5. 中央集権的社会での「待ちの姿勢」

* 国家主導の管理社会において、自発的な問題解決よりも「上の指示待ち」が慣習化

* 責任は「上の人が取るもの」という構造的学習

→ 「私は指示通りにやった」=他責思考の土台が出来上がります

「自己評価だけが高くなりやすい」社会的要因の考察

1. 内省よりも“見せ方”が重視される文化

* 社会的評価や外面(表向きのステータス)を重視する傾向が強く、「どう見られるか」が「どうあるか」よりも優先されがち。

* 「自信があるように見せること」「堂々と話すこと」が成功や信頼に繋がると学習する。

→ 結果的に、自分の実力以上に自己評価を高く“演出”する方が得策になります

→ベトナム人の経営者を観察しているとこの点に関してはよく感じます。特に男性。

2. フィードバックの文化が乏しい

* 教育現場でも職場でも、建設的なフィードバックや評価の透明性が少ない。

* 他者からの正確な評価を受け取る機会が少なく、「自分がどのレベルにいるか」が曖昧。

→ 結果として、自己評価が他者評価と乖離していても、それに気づきにくい構造になりやすい

3. 過度な賞賛教育・家庭文化

* 子どもに「あなたはすごい」と過剰にポジティブな声かけをする傾向がある家庭も多い。

* 実力や努力に対する適切な評価よりも、「自信を持たせる」ことを優先する。

→ 本人が実力の裏付けなしに「自分は優秀」と思い込むようになり、実態と評価のギャップが広がる。

→先ほども述べましたが、これはベトナムの子供へのコミュニケーションで感じます。愛ゆえのだとは思うのですが、よく面食らいます。

4. 「失敗=負け」の文化と恥の回避

* 自分の弱さや失敗を認めることが「恥」「面子を潰すこと」とされる文化

* 自己評価を下げる=自分を否定する、という認識がある

→ 逆に、自己評価を高く持つことが“恥を避ける手段”になっている

5. キャリア初期の成功体験の固定化

* 若い時に実力以上のポジションに就いた、運良く成果が出た、などの体験が「自己イメージ」として固まり、その後も更新されない。

* 環境が変わっても「私はできる人だ」という自己認識を変えられないまま、自信過剰が継続される。

→ 特に急成長してきた社会では、個人の成長速度と環境変化のギャップが歪んだ自己評価を生むことがある

→ベトナムで学費の高い欧米系の付属の大学があるのですが、そこの出身者はまさにこの傾向が強いなとよく感じます

終わりに

他責思考や自己評価の肥大は、単なる性格の問題ではなく、その人が生き抜くために必要だった「戦略」の結果です。

――この視点に立つことで、私たちは相手を一面的に判断するのではなく、その背景や文脈に目を向けることができます。

組織で人を評価する立場にある私たちこそ、「なぜこの人はそう振る舞うのか?」を丁寧に考察し、

支援や成長の機会として活かすべきです。適性検査もまた、個人をラベリングするためだけのものではなく、

理解と対話の起点であるべきだと、私たちは考えています。

![[18/1 – Thứ Năm – 12:00] GIẢM TỶ LỆ NGHỈ VIỆC SỚM – TÌM HIỂU CÁCH SÀNG LỌC ỨNG VIÊN THÔNG QUA BÀI TEST TÍNH CÁCH](https://info.pandatest.asia/wp-content/uploads/2024/01/web-banner-4-640x360.png)